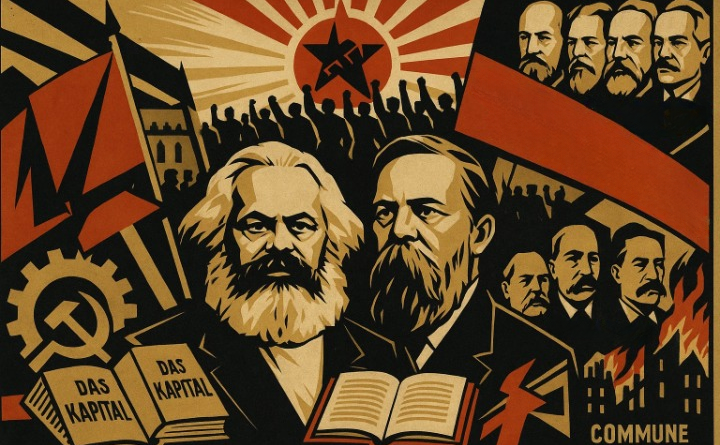

LA FONDAZIONE DEI PARTITI COMUNISTI: Seconda parte di Piero De Sanctis

Se nel settembre del 1864, con la fondazione dell’Associazione Internazionale degli Operai, fu forgiata l’arma più potente che la classe operaia mondiale avesse mai potuto prima immaginare per combattere i padroni dei mezzi di produzione, con la pubblicazione, qualche decennio dopo, del Primo libro de Il Capitale, inizia, in tutte le nazioni europee, la costruzione dei partiti comunisti così come oggi li conosciamo. Già Marx, nell’Indirizzo Inaugurale dell’Associazione, aveva posto davanti alla classe operaia il compito di lottare contro ogni politica estera «che persegue disegni criminosi, punta sui pregiudizi nazionali, e profonde in guerre di rapina il sangue e la ricchezza del popolo».

Dal 22 al 27 maggio 1875 si svolse a Gotha il congresso di riunificazione delle due correnti interne al movimento operaio tedesco: il Partito Operaio Socialdemocratico, guidato da August Bebel1 e Willhelm Liebkneht2 e l’Associazione Operaia Generale Tedesca, guidata da Ferdinand Lassalle3, sancirono la nascita del Partito Operaio Socialista di Germania.

Il progetto di programma del Partito unificato, sottoposto al Congresso, conteneva dei radicali errori teorici e delle concessioni di principio alle dottrine di Lassalle. Marx ed Engels, se da una parte avessero approvato la riunificazione, dall’altra si sarebbero opposti al compromesso ideologico con i lassalliani, sottoposero il programma ad una dura critica, passata alla storia come Critica al programma di Gotha. Pressato dagli eventi Marx si sentì obbligato a scrivere un lungo esame critico del documento che fu posto all’attenzione del congresso di riunificazione. In esso Marx sottolineava che, se si ambiva a scrivere «dei programmi di principi, questi dovevano essere preparati con grande attenzione, poiché era solo attraverso questi documenti e principi che il mondo avrebbe misurato quanto fosse avanzato il partito».

Marx spiegò, con il consueto rigore, che Lassalle «non sapeva cosa fosse il salario… Seguendo gli economisti borghesi, egli aveva scambiato la parvenza per la sostanza…Il salario non è ciò che sembra essere, valore e rispettivamente il prezzo del lavoro, ma solo una forma del prezzo della forza-lavoro…Dunque il sistema del lavoro salariato è un sistema di schiavitù e di una schiavitù che diventa sempre più dura nella misura in cui si sviluppano le forze produttive sociali del lavoro, tanto se l’operaio è pagato meglio, quanto se è pagato peggio». Inoltre, Marx aggiunse che «bisognava mostrare concretamente come nell’odierna società capitalistica si sono finalmente costituite le condizioni materiali…che abilitino e obbligano gli operai a spezzare questa maledizione sociale». Nel criticare il cervellotico principio lassalliano «dell’uguale diritto a tutti i membri della società» nella ripartizione del reddito da lavoro, Marx, al contrario, ne fornisce una base scientifica.

Nella Critica al Programma di Gotha, Marx dedica molta attenzione all’analisi dell’essenza dello Stato, del suo ruolo nel presente, e al problema della trasformazione che lo Stato dovrà subire nel futuro. Marx critica aspramente gli estensori del Programma in quanto, considerano lo Stato come una istituzione al di sopra delle classi e non come prodotto della lotta delle classi, e mostra come esso programma fosse «completamente ammorbato dalla fede del suddito verso lo Stato, proprio dalla setta lassalliana, e cosa che non è certa migliore, dalla fede democratica nei miracoli».

«Stato libero – cosa è questo?», chiede, ironicamente, F. Engels a Bebel. «Non è assolutamente scopo degli operai che si sono liberati dal gretto spirito di sudditanza di rendere “libero” lo Stato. Nel Reich tedesco lo Stato è “libero” quasi come in Russia. La libertà consiste nel mutare lo Stato da organo sovraordinato alla società in organo subordinato ad essa, e anche oggigiorno le forme dello Stato sono più libere o meno libere nella misura in cui limitano la libertà dello Stato».

Nel sottoporre a critica distruttiva tutti i dogmi settari del Programma, compreso quello che afferma «al confronto della classe operaia tutte le altre classi costituiscono una massa reazionaria», Marx afferma l’assurdità teorica e la nocività politica di una simile impostazione che porterebbe ad un isolamento della classe operaia dai cittadini, impedirebbe il ruolo di avanguardia di ogni movimento progressista.

Ma il congresso di riunificazione si dimostrò sordo verso le critiche di Marx ed Engels. In una lettera ad August Bebel, del 1875, Engels scrive: «Esso [il Programma] è tale che, se verrà approvato, Marx ed io non potremmo mai considerarci aderenti al nuovo partito creato su questa base». Le riserve, le preoccupazioni e le apprensioni di Marx ed Engels si dimostrarono, ben presto, fondate.

Alla prima verifica causata dalla introduzione delle leggi eccezionali contro i socialisti nell’0ttobre del 1878, nella direzione del partito si manifestarono forti tentennamenti opportunistici, tali da mettere in pericolo la sua stessa esistenza. Per la loro introduzione erano stati presi a pretesto due attentati all’imperatore Guglielmo I, con i quali il partito non aveva nessun rapporto. La vera causa della repressione era ben altra. In effetti, i grandi successi elettorali del partito socialdemocratico tedesco, impedivano l’attuazione della politica del governo di Bismarck, tesa a favorire gli interessi del blocco agrario-industriale, ad aumentare le spese militari, ad accrescere le tasse e a peggiorare sensibilmente le condizioni delle masse lavoratrici. Per disarmare il partito operaio le leggi eccezionali vietavano qualunque organizzazione ed organi di stampa che facessero propaganda socialista, davano al governo la facoltà di proclamare lo stato d’assedio e permettevano alla polizia di espellere persone “sospette” insieme alle loro famiglie.

La posizione assunta da molti capi del partito suscitò lo sdegno di Marx ed Engels. Di fronte al brusco ricorso, da parte del governo, alla violenza contro i socialisti, occorreva ed era necessario un cambiamento nella tattica e nelle forme organizzative del partito. La sua dirigenza –disse Lenin alcuni decenni dopo non mostrò «coraggiosamente, rigidamente, lo spirito rivoluzionario e la volontà di passare alla lotta illegale in risposta alle leggi eccezionali».

La disfatta della Comune di Parigi e la conseguente distruzione delle sezioni dell’Internazionale, avevano inferto un duro colpo al movimento operaio francese. Tuttavia, la classe operaia francese vantava una ricca tradizione politica per potersi limitare alla esclusiva difesa degli interessi particolari e quotidiani dei lavoratori. Grande importanza ai fini della preparazione e della costruzione del partito ebbe l’edizione francese de Il Capitale. Le idee di Marx esercitarono una forte influenza su Jules Guesde4, uno dei fondatori del Partito Operaio. Esule della Comune di Parigi, Guesde, aveva in un primo tempo aderito, in Svizzera, ai bakuninisti, ma, nel 1875, dopo aver acquisito la concezione materialistica della storia, passò al comunismo scientifico. Tornato in Francia divenne direttore del giornale l’Egalité, fondato nel 1877, che diventò, gradualmente, organo di propaganda marxista.

La base del Partito Operaio francese fu gettata al congresso di Marsilia nell’ottobre 1879.Marx ed Engels seguirono con estrema attenzione i primi passi del partito operaio e la lotta che si sviluppò al suo interno subito dopo la fondazione a causa degli elementi opportunistici e anarchici seguaci di Bakunin. In questa lotta le due più grandi personalità politiche del movimento operaio, Jules Guesde e Paul Lafargue5, commisero, secondo Marx ed Engels, gravi errori di fraseologismi rivoluzionari, di settarismo e dogmatismo. Nel settembre del 1882, durante il Congresso di Sainy-Etienne avvenne la scissione. Marx ed Engels la considerarono un fatto positivo, un passo avanti nello sviluppo del Partito Operaio.

Se in Francia la nascita del partito operaio era stata accompagnata da dolorose lotte intestine, condizioni ancora più difficili si riscontrarono per la fondazione del partito operaio inglese. Gli operi inglesi, dopo la caduta del movimento cartista (1838) non manifestarono più alcuna autonomia politica e, non seppero legare la loro lotta economica alla eliminazione dello sfruttamento capitalistico. Marx ed Engels videro la causa principale di questa particolarità del movimento operaio inglese, nel monopolio industriale e coloniale dell’Inghilterra. Al vertice del movimento operaio era toccato non poco di quel plusprofitto che in abbondanza affluiva dal mondo intero nelle tasche dei capitalisti inglesi. Nonostante alcuni progressi che si delineavano nella propaganda delle idee socialiste, né Marx né Engels ebbero la fortuna di vivere fino alla nascita di un partito operaio in Inghilterra.

Non minore difficoltà incontrava la fondazione di un partito operaio negli Stati Uniti d’America Dopo la guerra di secessione il capitalismo aveva cominciato a svilupparsi in modo burrascoso e senza regole. Marx considerava gli Usa oggetto interessantissimo per uno studio di economia. Proprio negli Usa, infatti, si manifestavano con più evidenza quelle linee di sviluppo del capitalismo che Marx aveva già notato: «una grandiosa concentrazione di capitali e la crescita di una forza monopolistica e di una funesta influenza delle grandi compagnie, le quali dall’inizio della guerra civile, sempre più velocemente si sono assicurate il dominio dell’industria, del commercio, della proprietà terriera, delle ferrovie e delle finanze». Marx dava una definizione anche del regime politico americano: «Le cricche degli affaristi hanno messo le mani sugli organi legislativi trasformando la politica in oggetto di commercio». Nonostante la lentezza della diffusione delle idee dell’Internazionale, nell’estate del 1876, fu fondato il Partito Operaio Americano.

Note

- Augusto Bebel (1840-1913) uno degli esponenti più in vista della socialdemocrazia tedesca e della II Internazionale. Per molti anni deputato al Reichstag. Alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX lottò contro il riformismo e il revisionismo nel seno della socialdemocrazia tedesca, senza rompere apertamente con gli opportunisti.

- Willhelm Liebkneht (1826-1900) noto esponente del movimento operaio tedesco e dell’Internazionale, uno dei capi del Partito Socialdemocratico tedesco.

- Lassalle Ferdinand (1825-1864). Socialista piccolo –borghese tedesco, promotore di una varietà di opportunismo in seno al movimento operaio tedesco. Il suo merito fu la fondazione dell’Associazione degli operai tedeschi.

- Jules Guesde (1845-1922). Uno dei fondatori e capi del movimento socialista francese. Dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale assunse una posizione socialsciovinista ed entrò a far parte del governo borghese.

- Paul Lafargue (1842-1911). Alta personalità del movimento operaio e internazionale. Uno dei primi marxisti francesi, intimo amico di Marx ed Engels. Insieme a J. Guesde, fondò il Partito Operaio Francese.

Teramo 14 luglio 2025