ERRORI TEORICI VECCHI E NUOVI DEL SINDACATO DI CLASSE di Piero De Sanctis

Nel 1911 sulla rivista la Voce, fondata da Giuseppe Prezzolini, lo storico Benedetto Croce proclamava: «Il socialismo? Credo che sia morto». Ma appena sei anni dopo, nell’ottobre del ’17, nasceva il primo Stato socialista mondiale. Ciò non lo sconvolse affatto. Tutto rientrava nel giocondo andare della storia. Tuttavia, a mettere qualche pezza sul buco ci pensò la stessa rivista la Voce, che in un nuovo articolo del 1914 scrisse: «Il socialismo in Italia è tutt’altro che morto».

Però alla domanda: chi ha finanziato il partito fascista? il latifondista Benedetto Croce non ha mai data una risposta. Non ha mai rinnegato il suo appoggio al nascente movimento fascista poiché, questo, si presentava ai grandi agrari, agli industriali, alla grande finanza e ai commercianti come una politica di assicurazione, contro il comunismo ed un baluardo contro ogni rivendicazione sindacale.

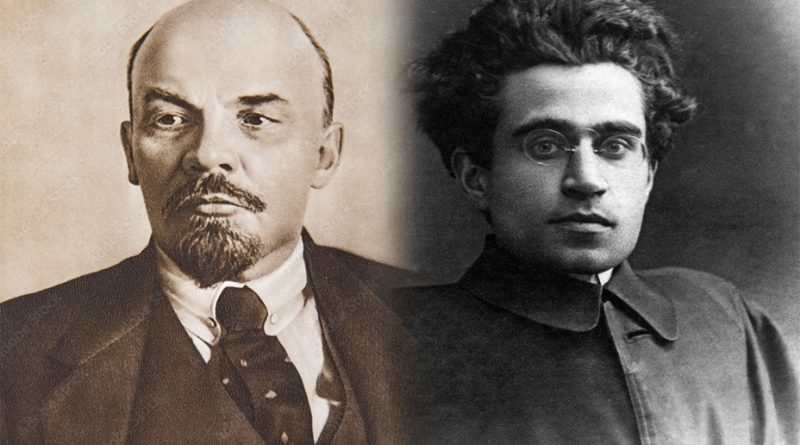

Dopo sei anni da quella falsa e improvvida previsione, la classe operaia aveva preso il potere politico in Russia, fondato il partito politico e costituite le prime forme di lotta economica con la fondazione dei sindacati dei lavoratori. In tutto il mondo la classe operaia poteva svilupparsi solo per mezzo dei sindacati perché rappresentavano il passaggio dalla frantumazione all’unità di classe. Ma lo sviluppo di queste nuove istituzioni operaie e di tutto il movimento in Italia, non fu indenne, in alcuni tratti, da errori, da certe influenze corporative e tendenze all’antipoliticismo, «non avveniva – dice Gramsci nel suo articolo del luglio 1919 – in forma autonoma, non ubbidiva a leggi proprie immanenti nella vita e nell’esperienza storica della classe sfruttata, ma si dovettero assumere sotto l’enorme pressione di avvenimenti esterni, forme non corrispondenti al concetto dell’associazionismo e dell’internazionalismo…Da ciò hanno tratto origine gli intimi conflitti, le deviazioni, i tentennamenti, i compromessi che caratterizzarono tutto il periodo di vita del movimento operaio precedente all’attuale, e che hanno culminato nella bancarotta della II Internazionale [aprile 1917]…Da ciò gli errori della corrente sindacalista che non riuscì a sostituire il Partito Socialista nel compito di educare alla rivoluzione la classe lavoratrice. Gli operai e i contadini sentivano che, per tutto il periodo in cui la classe proprietaria e lo Stato democratico-parlamentare dettano le leggi della storia, ogni tentativo di evasione dalla sfera di queste leggi è inane e ridicolo». Tutti i capitalisti sanno, e lo toccano con mano, che se non avessero la comprensione e le simpatie dei sindacati, che fanno una politica di destra camuffata da politica di sinistra, tutta l’impalcatura del capitalismo cadrebbe.

Il problema, dunque, che Gramsci pone è quello generale già posto dal marxismo: la lotta di classe deve necessariamente unire la lotta economica con la lotta politica. Dividere l’una dall’altra significa condannare la classe operaia all’isolamento e alla sconfitta, sia alle elezioni politiche che ai referendum. «I socialisti – dice Gramsci – hanno supinamente accettato la realtà storica prodotta dalla iniziativa capitalistica; sono caduti nell’errore di psicologia degli economisti liberali: credere alla perpetuità delle istituzioni dello Stato democratico, alla loro fondamentale perfezione…Da questa errata concezione del divenire storico, dalla pratica annosa del compromesso e da una tattica cretinamente parlamentaristica nasce la formula sulla Conquista dello Stato».

Nel gennaio del 1919 l’insurrezione degli operai berlinesi fu sopraffatta dalle forze governative: Carlo Liebknecht e Rosa Luxenburg che ne erano gli animatori e dirigenti, furono arrestati e barbaramente trucidati. Questi fatti gettarono una drammatica luce sulla tanto decantata democrazia, sia sui concetti di democrazia in generale che sull’indipendenza della classe operaia dal potere statale. Queste due parole d’ordine, strettamente legate tra loro nella testa dei socialisti della II Internazionale, dimostrano quanto siano forti i pregiudizi piccolo-borghesi, nonostante l’immensa esperienza di lotta della classe operaia. Tale insurrezione non fu che la risposta vincente della classe operaia tedesca, del suo partito e del sindacato, al tentativo di colpo di stato del partito monarchico tedesco. In Inghilterra e in America – sostiene Lenin – avvenne la stessa cosa tanto più rapidamente, quanto più rapidamente si sviluppò la crisi economica.

Oggi, di fronte all’acuirsi di tutte le fondamentali contraddizioni dell’Imperialismo americano e al suo declino, alla distruzione e riduzione in miseria di intere nazioni e popolazioni, alla perenne condanna alla schiavitù salariata di centinaia di milioni di operai, ai piani di guerra contro la Cina e la Russia, c’è chi pensa che possa esistere una democrazia al di fuori o al di sopra delle classi. «Una democrazia nella società capitalistica, finché dura la proprietà privata dei mezzi di produzione e della finanza, non può che essere una dittatura, mascherata con false e ingannevoli insegne democratiche». (Lenin). Tutte le belle parole sul suffragio universale, sulla volontà popolare, sull’uguaglianza degli elettori, saranno un inganno continuo, perché non può esserci uguaglianza tra sfruttatore e sfruttato, tra chi ha il capitale e il moderno schiavo salariato. In realtà tutti i discorsi sulla democrazia in generale sono solo un’invenzione dei capitalisti e dei ricchi per addormentare gli strati più arretrati dei lavoratori, sia con la stampa, che rimane nelle mani dei capitalisti, sia con tutti gli altri mezzi di azione politica. L’esperienza della Germania – dice Gramsci – «deve insegnarci qualcosa. Le forze dello Stato democratico e della classe capitalistica sono ancora immense: non bisogna dissimularsi che il capitalismo si regge specialmente per l’opera dei suoi sicofanti e dei suoi lacchè, e la semenza di tale genia non è certo sparita…Bisogna dare maggiore sviluppo e maggiori poteri alle istituzioni proletarie di fabbrica…ottenere che gli uomini che le compongono siano dei comunisti consapevoli della missione rivoluzionaria che l’istituzione deve assolvere. Altrimenti tutto il nostro entusiasmo, tutta la fede delle masse lavoratrici non riuscirà ad impedire che la rivoluzione si componga miseramente in un nuovo Parlamento di imbroglioni, di fatui e di irresponsabili, e che nuovi e più spaventosi sacrifici siano resi necessari per l’avvento dello Stato operaio».

Certo, l’attuale democrazia borghese rappresenta storicamente un notevole passo avanti rispetto al feudalesimo, allo zarismo, alla monarchia, all’aristocrazia, e sarebbe sciocco non giovarsene. Ma oggi il problema è che si è giunti, su scala internazionale, ad una netta contrapposizione tra il vecchio imperialismo americano, al suo tramonto e al suo dominio sul mondo, e il nuovo sistema socialista in fase ascendente, dall’ottobre del 1917, in poi. Ma il tramonto non è stato fermato, nonostante gli Usa abbiano utilizzato ogni mezzo e ogni forma di lotta, lecita e illecita: dalle guerre di sterminio di popolazioni inermi, ai colpi di stato in ogni angolo della Terra, mascherati sempre come esportazione della democrazia. La più grande democrazia del mondo è trasformata nella più grande dittatura del mondo, responsabile dell’attuale sua profonda crisi economica, sociale e politica nella quale sprofonda anche la classe operaia americana con l’intera società.

Teramo 2 agosto 2025